■ 무심코 던진 말 한마디, 마음에 큰 상처-퇴직한 가장, 어깨 펴는 법

마눌님의 ‘삼식이’ 눈칫밥? 일단 앞치마 두르세요

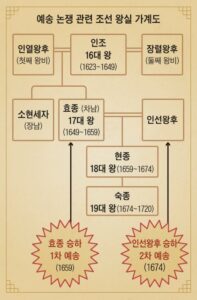

예송 논쟁

조선조 인조 대(12대 1544~1649)에 형성된 서인 세력은 소현 세자의 죽음에서 알 수 있듯이 왕권을 견제할 정도로 강력한 것이었다. 한편 그 무렵, 인조 이후 성장해 온 남인이 정권을 차지하기 위해 기회를 엿보고 있었다. 남인은 호란 이후 서인 정권이 추구한 무리한 북벌 운동을 끊임없이 비판하면서 서인들의 숨통을 조여 왔어. 이러한 상황에서 1659년과 1674년 두 차례의 ‘예송 논쟁’이 일어났다.

그 시작은 굉장히 사소한 것이었다. 인조의 뒤를 이어 왕위에 오른 효종이 1659년 죽고 말았는데, 이때 인조의 왕비이자, 효종의 어머니인 조대비가 상복을 얼마나 입어야 하는지가 논란의 시초가 되었다. 만일 효종이 첫째 아들이었다면 조대비는 당시 법에 따라 3년 동안 상복을 입어야 했다.

하지만 효종은 소현 세자의 동생으로 인조의 둘째 아들이었다. 그것이 문제였다. 이때 송시열을 비롯한 서인들은 효종이 인조의 둘째 아들이니 3년이 아니라 1년만 상복을 입어야 한다고 주장했다. 반면 남인들은 둘째 아들이더라도 왕위를 계승하였으니 첫째 아들의 경우와 마찬가지로 3년동안 상복을 입어야 한다고 주장했다. 그래서 결국 조대비는 상복을 얼마나 입었을까? 당시에는 서인이 권력을 쥐고 있었기 때문에 송시열의 주장대로 1년만 상복을 입기로 결론니 났다. 이 논쟁으로 남인은 많은 피해를 보게된다.

윤선도는 유배를 떠나야 했다. 예송은 표면적으로는 복제 문제라는 단순한 논란이었지만, 실제로는 서인 세력을 역모로 몰아 제거하고 남인 세력이 정권을 장악하려는 의도가 숨어 있었다.

이제는 서인과 남인의 감정싸움까지 더해져 두 붕당은 말 그대로 전투태세에 들어서게 된다. 1674년에 효종비가 죽었다. 며느리가 죽었을 때에도 여전히 살아 있었던 조대비가 얼마 동안 상복을 입어야 하는지, 또다시 문제가 되었다. 첫째 며느리일 경우는 1년, 둘째 이하의 며느리일 경우는 9개월 동안 상복을 입는다는 규정이 있다. 이때에도 서인은 효종비를 둘째 며느리로 보아 9개월 상복을, 남인은 첫째 며느리로 보아 1년 상복을 주장하게 된다. 이때는 남인들의 의견이 받아들여지게 된다. 그 결과 정권은 남인에게 기울었으며, 송시열이 유배되고 서인은 권력에서 밀려났다. 결국 조대비는 아들 효종이 죽었을 때나, 며느리가 죽었을 때나 똑같이 1년 동안 상복을 입은 셈이 된다.

뒤이어 숙종이 즉위하여 남인에게 정권을 맡기자 서인들이 송시열의 구명운동을 벌이는 가운데 남인의 허적(許積)과 윤휴 등을 역모로 몰아 이들 세력을 제거하는 숙종 6년 (1680)의 경신대출척(庚申大黜陟)이 일어나면서 예송은 일단락 되었다.

사실 예송은 17세기에 율곡학파인 서인과 퇴계학파인 남인이 예로 나라를 다스리는 이상 사회를 건설하기 위해서라는 명분을 앞세운 성리학의 이념 논쟁 가운데 하나였다. 이것은 지방의 유학자들까지 참여하여 논쟁을 벌임으로써 조선 후기 사회를 강고한 성리학적 기반 위에 올려놓았지만, 두 차례의 예송에서 본질이 훼손되고 붕당정치라는 오점만 남기고 말았다.

편집부(2000hansol@hanmail.net)