애창시(15)

목마와 숙녀<1955> 박인환(1926~1956)

한 잔의 술을 마시고

우리는 버지니아 울프의 생애와

목마를 타고 떠난 숙녀의 옷자락을 이야기한다

목마는 주인을 버리고 거저 방울소리만 울리며

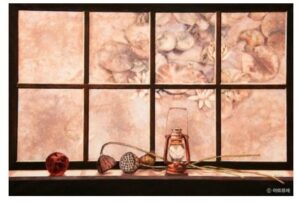

가을 속으로 떠났다 술병에 별이 떨어진다

상심한 별은 내 가슴에 가벼웁게 부서진다

그러한 잠시 내가 알던 소녀는

정원의 초목 옆에서 자라고

문학이 죽고 인생이 죽고

사랑의 진리마저 애증의 그림자를 버릴 때

목마를 탄 사랑의 사람은 보이지 않는다

세월은 가고 오는 것

한때는 고립을 피하여 시들어가고

이제 우리는 작별하여야 한다

술병이 바람에 쓰러지는 소리를 들으며

늙은 여류작가의 눈을 바라다보아야 한다

…… 등대(燈臺)에 ……

불이 보이지 않아도

거저 간직한 페시미즘의 미래를 위하여

우리는 처량한 목마소리를 기억하여야 한다

모든 것이 떠나든 죽든

거저 가슴에 남은 희마한 의식을 붙잡고

우리는 버지니아 울프의 서러운 이야기를 들어야 한다

두 개의 바위 틈을 지나 청춘을 찾은 뱀과 같이

눈을 뜨고 한 잔의 술을 마셔야 한다

인생은 외롭지도 않고

거거 잡지의 표지처럼 통속하거늘

한탄할 그 무엇이 무서워서 우리는 떠나는 것일까

목마는 하늘에 있고

방울 소리는 귓전에 철렁거리는데

가을 바람소리는

내 쓰러진 술병 속에서 목메어 우는데

본관은 밀양(密陽). 강원도 인제 출신. 아버지 박광선(朴光善)과 어머니 함숙형(咸淑亨)의 4남 2녀 중 장남이다.

1939년 서울 덕수공립소학교를 졸업하고 경기공립중학교에 입학하였으나 1941년 자퇴하고, 한성학교를 거쳐 1944년 황해도 재령의 명신중학교를 졸업하였다. 그 해 평양의학전문학교에 입학하였으나 8·15광복으로 학업을 중단하였다.

그 뒤 상경하여 마리서사(茉莉書舍)라는 서점을 경영하면서 김광균(金光均)·이한직(李漢稷)·김수영(金洙暎)·김경린(金璟麟)·오장환(吳章煥) 등과 친교를 맺기도 하였다. 1948년 서점을 그만두면서 이정숙(李丁淑)과 혼인하였다. 그 해에 자유신문사, 이듬해에 경향신문사에 입사하여 기자로 근무하기도 하였다.

1948년에는 김병욱(金秉旭)·김경린 등과 동인지 『신시론(新詩論)』을 발간하였으며, 1950년에는 김차영(金次榮)·김규동(金奎東)·이봉래(李奉來) 등과 피난지 부산에서 동인 ‘후반기(後半紀)’를 결성하여 모더니즘운동을 전개하기도 하였다. 1951년에는 육군소속 종군작가단에 참여한 바 있고, 1955년에는 직장인 대한해운공사의 일 관계로 남해호(南海號) 사무장의 임무를 띠고 미국에 다녀오기도 하였다. 1955년 첫 시집 『박인환선시집(朴寅煥選詩集)』을 낸 뒤 이듬해에 심장마비로 죽었다.

그의 시작 활동은 1946년에 시 「거리」를 『국제신보(國際新報)』에 발표하면서부터 시작되었다. 이어 1947년에는 시 「남풍」, 영화평론 「아메리카 영화시론」을 『신천지(新天地)』에, 1948년에는 시 「지하실(地下室)」을 『민성(民聲)』에 발표하면서부터 본격적인 시작 활동이 전개되었다.

특히, 1949년 김수영·김경린·양병식(梁秉植)·임호권(林虎權) 등과 함께 낸 합동시집 『새로운 도시와 시민들의 합창』은 광복 후 본격적인 시인들의 등장을 알려주는 신호가 되었다. 1950년 후반기 동인으로 활동하면서 「살아 있는 것이 있다면」·「밤의 미매장(未埋藏)」·「목마와 숙녀」 등을 발표하였는데, 이런 작품들은 도시문명의 우울과 불안을 감상적인 시풍으로 노래하여 주목을 끌었다.

1955년에 발간된 『박인환선시집』에 그의 시작품이 망라되어 있으며 특히 「목마와 숙녀」는 대표작으로 꼽히는 작품으로서 우울과 고독 등 도시적 서정과 시대적 고뇌를 노래하고 있다. 1956년 작고 1주일 전에 쓰여진 「세월이 가면」은 노래로 만들어져 널리 불리기도 하였다. 1976년 그의 20주기를 맞아 장남 박세형(朴世馨)이 『목마와 숙녀』를 간행하였다.

[해설]

박인환의 20주기를 맞이하여 그의 아들 세형(世馨)이 묶어낸 이 시집에는 시인 생존시의 첫 시집인 『박인환선시집(朴寅煥選詩集)』(1955)에 수록된 시 56편 중 54편과 유작 등 미수록 시 7편 등 모두 61편의 시가 실려 있다. 시집 표제는 그의 대표작이라 할 수 있는 「목마와 숙녀」를 취하였다.

[시의 내용]

시집 구성은 지은이 사진, 약력, 목차, 본시, 후기의 순서로 짜여져 있다. 그 내용은 다시 네 부분으로 구분되어 있는데 ‘목마와 숙녀’ 장에 「최후의 회화(會話)」 등 26편, ‘아메리카 시초(詩抄)’에 「태평양에서」 등 12편, ‘영원한 서장’에 「어린 딸에게」 등 12편, 그리고 ‘사랑의 Parabola’ 장에 「세월이 가면」 등 11편이 수록되어 있다.

“아무 잡음도 없이 도망하는/도시의 그림자/무수한 인상과/전환하는 연대(年代)의 그늘에서/아, 영원히 홀러가는 것/신문지의 경사(傾斜)에 얽혀진/그러한 불안한 격투”(최후의 회화에서)라는 한 시에서 보듯이, 도시문명과 그 그늘에 대한 감각적 인상을 비유적으로 묘사하고 있는 것이다.

[의의와 평가]

그의 시는 자신이 “나는 십여 년 동안 시를 써왔다. 이 세대는 세계사가 그러한 것과 같이 기묘한 불안정한 연대였다.”(박인환선시집 후기)라고 술회한 것처럼 해방공간으로부터 한국전쟁 및 전후의 혼돈시대를 배경으로 쓰여진 것이 대부분이다. 따라서, 그의 시는 좌절과 허무의 시대를 살아가는 도시 청년의 비극적 현실 인식 및 모더니즘풍의 감각과 시어로서 형상화된 특징을 지닌다.

이러한 박인환의 도시와 문명에 대한 모더니즘적인 추구는 시대상황적인 회의와 절망으로 밝은 면보다는 우울과 감상 등 어두운 면에 치우쳐 있는 경우가 대부분이라 할 수 있다. 그러나 청록파 등 전원적인 서정이 주조를 이루던 1950년대에 도시적 서정을 탐구한 것은 의미 있는 일이라고 할 수 있다.