애창시(18)

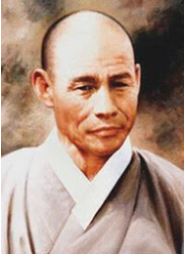

님의 침묵<1926 > 한용운 (1879:고종 18∼1944)

님은 갔습니다.

아아 사랑하는 나의 님은 갔습니다.

푸른 산빛을 깨치고 단풍나무 숲을 향하야 난 적은 길을 걸어서 참어 떨치고 갔습니다.

황금의 꽃같이 굳고 빛나든 옛 맹서는 차디찬 띠끌이 되야서, 한숨의 미풍에 날아갔습니다.

날카로운 첫 ‘키쓰’의 추억은 나의, 운명의 지침(指針)을 돌려 놓고, 뒷걸음쳐서, 사러졌습니다.

나는 향기로운 님의 말소리에 귀먹고, 꽃다운 님의 얼골에 눈멀었습니다.

사랑도 사람의 일이라, 만날 때에 미리 떠날 것을 염려하고 경계하지 아니한 것은 아니지만, 이별은 뜻밖의 일이 되고 놀란 가슴은 새로운 슬픔에 터집니다.

그러나 이별을 쓸데없는 눈물의 원천을 만들고 마는 것은 스스로 사랑을 깨치는 것인 줄 아는 까닭에, 걷잡을 수 없는 슬픔의 힘을 옮겨서 새 희망의 정수박이에 들어부었습니다.

우리는 만날 때에 떠날 것을 염려하는 것과 같이, 떠날 때에 다시 만날 것을 믿습니다.

아아 님은 갔지마는 나는 님을 보내지 아니하였습니다.

제 곡조를 못 이기는 사랑의 노래는 님의 침묵을 휩싸고 돕니다.

[한용운 시인]

4세 때 임오군란(1882)이 일어났으며, 6세 때부터 향리 서당에서 10년 동안 한학(漢學)을 익혔다. 14세에 고향에서 성혼의 예식을 올렸다. 1894년 16세 되던 해 동학란(東學亂)과 갑오경장이 일어났다.

‘나는 왜 중이 되었나.’라는 그 자신의 술회대로 넓은 세계에 대한 관심과 생활의 방편으로 집을 떠나 1896년 설악산 오세암(五歲庵)에 입산하여 처음에는 절의 일을 거들다가, 출가하여 승려가 되었다.

출가 직후에는 오세암에 머무르면서 불교의 기초지식을 섭렵하면서 선(禪)을 닦았다. 이후 다른 세계에 대한 관심이 깊은 나머지 블라디보스톡 등 시베리아와 만주 등을 여행하였다.

1905년 재입산하여 설악산 백담사(百潭寺)에서 연곡(連谷)을 은사로 하여 정식으로 득도(得度)하였다. 불교에 입문한 뒤로는 주로 교학적(敎學的) 관심을 가지고, 대장경을 열람하였으며, 특히 한문으로 된 불경을 우리말로 옮기는 일, 즉 불교의 대중화 작업에 주력하였다. 1910년에는 불교의 유신을 주장하는 논저 ≪조선불교유신론≫을 저술하였다.

1914년≪불교대전 佛敎大典≫과 함께 청나라 승려 내림(來琳)의 증보본에 의거하여 ≪채근담 菜根譚≫ 주해본을 저술하였다. 1908년 5월부터 약 6개월간 일본을 방문, 주로 토쿄(東京)와 교토(京都)를 중심으로 새로운 문물을 익히고, 일본의 풍물을 몸소 체험하였다. 일본 여행 중에 3·1독립운동 때의 동지가 된 최린(崔麟) 등과 교유하였다.

1910년 한일합방이 되면서 국권은 물론, 한국어마저 쓸 수 없는 피압박 민족이 되자, 그는 국치의 슬픔을 안은 채 중국 동북삼성(東北三省)으로 갔다. 이곳에서 만주지방 여러 곳에 있던 우리 독립군의 훈련장을 순방하면서 그들에게 독립정신과 민족혼을 심어주는 일에 전력하였다. 1918년 월간 ≪유심 惟心≫이라는 불교잡지를 간행하였다.

불교의 홍포와 민족정신의 고취를 목적으로 간행된 이 잡지는 뒷날 그가 관계한 ≪불교≫ 잡지와 함께 가장 괄목할 만한 문화사업의 하나이다. 1919년 3·1독립운동 때 백용성(白龍城) 등과 함께 불교계를 대표하여 참여하였다. 그는 독립선언문의 내용을 둘러싸고 최남선(崔南善)과 의견 충돌을 하였다.

내용이 좀더 과감하고 혁신적이어야 하겠다고 생각하였으나, 결국 마지막의 행동강령인 공약 3장만을 삽입시키는 데 그쳤다. 1920년 만세사건의 주동자로 지목되어 재판을 받아 3년 동안 옥살이를 하였다. 출옥 후에도 일본 경찰의 감시 아래에서 강연 등 여러 방법으로 조국독립의 정당성을 설파하였다. 1925년 오세암에서 선서(禪書) ≪십현담주해 十玄談註解≫를 탈고하였다.

1926년 한국 근대시의 기념비적 작품으로 인정받는 대표적 시집 ≪님의 침묵≫을 발간하였다. 이곳에 수록된 88편의 시는 대체로 민족의 독립에 대한 신념과 희망을 사랑의 노래로서 형상화한 것으로 볼 수 있다. 1927년 일제에 대항하는 단체였던 신간회(新幹會)를 결성하는 주도적 소임을 맡았다. 그는 중앙집행위원과 경성지회장(京城支會長)의 자리를 겸직하였다.

나중에 신간회는 광주학생의거 등 전국적인 민족운동으로 전개, 추진되었다. 1930년≪불교≫라는 잡지를 인수하여 그 사장에 취임하였다. 그전까지는 권상로(權相老)가 맡아오던 이 잡지를 인수하여 불교를 널리 알리는 데에 온 정력을 기울였다. 특히, 고루한 전통에 안주하는 불교를 통렬히 비판하였으며, 승려의 자질향상·기강확립·생활불교 등을 제창하였다.

1933년 55세 때 부인 유씨(兪氏)와 다시 결합하였다. 1935년≪조선일보≫에 장편소설 <흑풍 黑風>을 연재하였고, 이듬해에는 ≪조선중앙일보≫에 장편 <후회 後悔>를 연재하였다. 이러한 소설을 쓴 까닭은 원고료로 생활에 보탬을 얻기 위한 까닭도 있지만 그보다도 소설을 통하여 민족운동을 전개하려는 의도가 더 큰 것으로 이해된다.

1938년 그가 직접 지도해오던 불교계통의 민족투쟁비밀결사단체인 만당사건(卍黨事件)이 일어났고, 많은 후배 동지들이 검거되고 자신도 고초를 겪었다. 이 시기에 ≪조선일보≫에 <박명 薄命>이라는 소설을 연재하였다. 1939년 회갑을 맞으면서 경상남도 사천군다솔사(多率寺)에서 몇몇 동지들과 함께 자축연을 가졌다. 다솔사는 당시 민족독립운동을 주도하던 본거지였다.

1944년 6월 29일 성북동의 심우장(尋牛莊)에서 중풍으로 별세하였다. 동지들에 의하여 미아리 사설 화장장에서 다비된 뒤 망우리 공동묘지에 유골이 안치되었다.

친하던 벗으로는 이시영(李始榮)·김동삼(金東三)·신채호(申采浩)·정인보(鄭寅普)·박광(朴珖)·홍명희(洪命熹)·송월면(宋月面)·최범술(崔凡述) 등이 있었으며, 신채호의 비문은 바로 그가 쓴 것이다. 1962년에 대한민국장이 추서되었다.

1926년에 간행된 ≪님의 침묵≫은 이별하는 데서 시작되어 만남으로 끝나는 극적 구조를 지닌 한편의 연작시로 볼 수 있다. 곧, 시집 ≪님의 침묵≫은 시 전편이 ‘이별-갈등-희망-만남’이라는 구조의 끈으로 연결되어 있는 것이다. 다시 말하면 소멸[正]-갈등[反]-생성[合]이라는 변증법적 지양을 목표로 하는 극복과 생성의 시편들이라 할 수 있다.

이별은 그의 시 전체의 대전제로서 만남에 이르는 방법적인 원리이며 사랑을 완성하는 자율적인 법칙인 것이다. 님을 이별한 시대는 바로 침묵의 시대, 상실의 시대인 것이며 따라서, 언젠가 맞이하게 되는 만남의 시간은 바로 참된 낙원 회복의 시대, 광복의 시대가 되는 것이다. 이 점에서 그의 시는 기다림의 시 또는 희망의 시로 파악할 수 있다.

아울러 그의 시 도처에는 부정적 세계관이 깔려 있다. 즉 ‘못한다·아니한다·없다·말라’ 등의 부정적 종지법이 상당수에 달한다는 말이다. 이와 같은 부정적 사유와 비극적 세계인식은 그가 당대 사회를 모순의 시대로 파악하는 데서 비롯된 것으로 보인다. 그는 일제의 강점에 의한 식민지 지배가 근본적으로 모순된 것이며, 이에 대한 타파와 극복만이 정상적인 질서를 회복하는 것으로 생각한 것이다.

그의 일관된 일제에 대한 저항과 투쟁정신은 그대로 시를 통한 부정적 세계관으로 상징화된다. 이별이 더 큰 만남을 성취하기 위한 방법적 원리였던 것과 같이 부정은 참다운 긍정과 생성을 이룩하기 위하여 필수불가결한 전제조건이었던 것이다. 바로 이 점에서 저항시로서 만해의 시의 참된 면모가 드러난다.

한편, ≪님의 침묵≫의 또 다른 특징은 신성과 세속의 갈등이 적나라하게 드러난다는 점이다. ≪님의 침묵≫의 전편을 통독하면 많은 시구가 대중가요와 같은 느낌을 준다. “나의 노래는 세속의 노래 곡조와는 조금도 맞지 않습니다”와 같이 신성 지향을 갈망하면서도 본능적이며 인간적인 정감이 시의 밑바탕에 깔려 있으며 그것이 직설적으로 드러나기 때문이다.

또한 ≪님의 침묵≫에는 충청도 방언과 토속어가 세련되지 않은 표현으로 다양하게 사용되고 있다. 이러한 향토적 정감의 방언 및 토속어 애용과 서민적인 시어의 활용은 ≪님의 침묵≫에 민중정신을 반영한 것으로 보인다.

세속적인 정감의 진솔성이 불러일으키는 인간적 설득력과 함께 세속적인 사랑을 표출하면서도 세속사의 진부함에 떨어지지 않으며, 목소리 높여 민중정신을 강조하지도 않는, 바로 이 지점에 참된 민중시로서의 만해의 시의 진가가 드러나는 것이다.

여기에서 관심을 기울여야 할 것은 ≪님의 침묵≫에서 사랑을 호소하는 주체가 여성으로 나타나 있으며 시적 분위기 또한 여성적인 정감으로 가득 차 있다는 점이다. 여성주체는 물론 여성운이 활용되고 여성적인 상관물(相關物)들이 등장하는 등 여성적 성향이 주조를 이루는 것이다.

이러한 여성주의는 불교의 관음사상 또는 인도의 여성사상에 기인한다고도 볼 수 있지만 그보다는 한국 시가의 전통에서 연원하는 것으로 보는 것이 옳을 듯하다. 왜냐하면 고려가요는 물론 많은 시조·한시·가사·민요 등의 저변을 이루는 것이 여성적인 분위기와 주체 그리고 이와 상통하는 한과 눈물의 애상적 정서로 되어 있다는 점에서 그 근거를 찾을 수 있기 때문이다.

조선 중기 정철(鄭澈)이 왕권으로부터 소외를 극복하기 위하여 여성주의의 <사미인곡>을 쓴 것처럼, 한용운도 님이 침묵하는 시대에 잃어버린 조국과 민족에 대한 회복의 소망을 역설화한 여성주의적 방법으로 형상화한 것이다. 이렇게 볼 때 그의 시의 여성주의는 정감적인 호소력을 유발하기 위한 표면적 기법일 뿐 그 내면에는 저항과 극복정신이 잠재해 있음을 알 수 있다.

여성주의적인 부드러움과 애한의 정조는 실상 현실의 어려움을 극복하기 위한 정신적 응전(應戰) 방식일 뿐 내면에 흐르는 선비정신으로서의 저항정신 및 극복정신과 조화되어 한국 문학의 총체적 구조를 형성하는 것이다. 바로 이 점에서 만해의 시의 저항시로서 가치를 가지며, 또한 전통시와 상관관계가 선명히 드러나는 것이다.

아울러 만해의 시는 은유와 역설 등 시의 방법과 산문적인 개방을 지향한 자유시로서의 형태를 완성시킴으로써 현대시적 특성을 지니게 된다. 이 점에서 그의 시는 타고르(Tagore, R.) 등 외래 시의 영향을 받아들이면서도 전통시에 그 정신과 방법상의 맥락을 계승하고 있다.

실상 그의 시는 신문학사 초기의 각종 문예사조의 범람 등 서구지향의 홍수 속에서 전통적인 시정신의 심화와 확대를 통해서 창조적 계승을 성취한 것이다. 그의 시의 은유와 역설 역시 서구의 것보다도 전통시에서 연원한 것이 확실하다는 점에서 그의 시는 민족주체성을 시적으로 탁월하게 형상화한 민족시로서의 성격을 지닌다.

[해설]

만해(萬海) 한용운(1879~1944)은 식민지 시대를 살다 간 혁명가요, 시인이요, 수행자였다. ‘님의 침묵’은 1926년에 펴낸 그의 유일한 시집 ‘님의 침묵’의 표제시이자 서시이다. 이 시는 님과의 이별과 이별의 슬픔을 재회(再會)로 역동적으로 바꿔놓는다. 이런 극적 구성은 불교 특유의 유심적 상상력 때문에 가능했을 것이다. 마음의 중심을 돌이키는 것으로써 만해는 있음과 없음, 좋음과 그렇지 못한 것, 가능한 것과 가능하지 않은 것, 만남과 이별의 경계를 무너뜨렸다. 아마도 만해의 시를 올연히 뛰어나게 하는 힘은 한쪽 극단으로 치우치려는 마음의 편당(偏黨)과 굴복을 받아들이지 않으려 한 그의 수행자적 기풍에 있지 않을까 싶다. 그리고 그 지점에서 역설의 화법이 생겨났을 것이다.

만해는 시집의 맨 앞에 놓인 ‘군말’에서 “님만 님이 아니라, 기룬 것은 다 님이다. 중생이 석가의 님이라면, 철학은 칸트의 님이다. 장미화(薔薇花)의 님이 봄비라면 마시니의 님은 이태리다. 님은 내가 사랑할 뿐 아니라 나를 사랑하나니라. 연애가 자유라면 님도 자유일 것이다. 그러나 너희는 이름 좋은 자유에 알뜰한 구속을 받지 않느냐”라고 썼다. 만해는 님을 절대적인 추앙의 대상으로만 보지 않았고, 님과 나의 관계를 적극적이고도 능동적으로 해석했다. 만해는 내 안에서 님을 발견하고 완성하고자 한 실천가였다.

조선의 땅덩어리가 하나의 감옥인데 어떻게 불 땐 방에서 편히 살겠느냐며 만해는 냉골의 거처에서 꼿꼿하게 앉아 지냈다. 해서 ‘저울추’라는 별명이 따라다녔다. 돌집(조선총독부)이 마주 보이는 쪽으로 당신의 집을 지을 수 없다며 심우장을 북향으로 지었다는 일화도 유명하다. 만해는 깨달음을 얻은 후 오도송에서 “사나이 이르는 곳 어디나 고향인데 얼마나 많은 사람들이 나그네의 수심에 잠겼던가. 한마디 소리쳐 우주를 설파하니 눈 속의 복숭아꽃 붉게 붉게 나부낀다”라고 읊었다. ‘눈 속에 핀 복숭아 꽃송이’가 바로 만해의 시요, 만해의 정신이었다 할 것이다.

[참고문헌]

– 한용운 [韓龍雲] (한국민족문화대백과, 한국학중앙연구원)

– 일간『현대시 100년 시인 100명이 추천한 애송詩 100/18』(조선일보 연재, 2008)

– (『님의 침묵』. 회동서관. 1926)

– 최동호 신범순 정과리 이광호 엮음『문학과지성사 한국문학선집 1900∼2000』

(문학과지성사, 2007)