애창시(5)

꽃(1952), 김춘수(1922~2004)

내가 그의 이름을 불러주기 전에는

그는 다만

하나의 몸짓에 지나지 않았다.

내가 그의 이름을 불러주었을 때

그는 나에게로 와서

꽃이 되었다.

내가 그의 이름을 불러준 것처럼

나의 이 빛깔과 향기에 알맞는

누가 나의 이름을 불러다오.

그에게로 가서 나도

그의 꽃이 되고 싶다.

우리들은 모두

무엇이 되고 싶다.

나는 너에게 너는 나에게

잊혀지지 않는 하나의 의미가 되고 싶다.

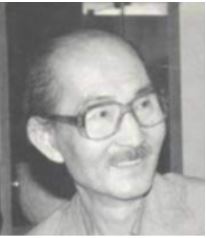

[김춘수 시인]

1922년 11월 25일 경남 충무 태생. 통영보통학교를 졸업하고 경기중학교를 거쳐 니혼대학(日本大學) 예술과에 입학했으나 1942년 12월 퇴학 처분을 당했다. 통영중‧마산고 교사, 마산대‧경북대‧영남대 교수 등으로 재직하였다. 문예진흥원 고문, 한국시인협회장 등을 거쳐 현재 예술원 회원으로 활동 중이다. 1981년에는 국회의원으로 선출되기도 했다. 제2회 한국시인협회상(1958), 제7회 아시아자유문학상(1959), 경남문학상, 경북문화상, 예술원상, 대한민국문학상, 문화훈장 등을 수상하였다.

1945년 충무에서 유치환(柳致環)‧윤이상‧심상옥 등과 통영문화협회를 만들어 예술운동을 전개했고, 1946년부터 조향(趙鄕)‧김수돈(金洙敦) 등과 동인지 『노만파』를 발간했다. 1948년 대구에서 발행되던 『죽순』 8집에 시 「온실」 등을 발표하는 한편 첫시집 『구름과 장미』를 간행하면서 본격적인 문단활동을 시작했다. 1956년 유치환(柳致環)‧송욱(宋稶)‧고석규(高錫珪) 등과 시동인지 『시연구』를 발행하기도 했다.

시집으로 『늪』(1950), 『기』(1951), 『인인』(1954), 『꽃의 소묘』(1959), 『부다페스트에서의 소녀의 죽음』(1959), 『타령조 기타』(1969), 『처용』(1974), 『김춘수시선』(1976), 『꽃의 소묘』(1977), 『남천』(1977), 『비에 젖은 달』(1980), 『처용 이후』(1982), 『처용 단장』(1991), 『서서 잠드는 숲』(1993), 『들림, 도스토옙스키』(1997), 『의자와 계단』(1999) 등이 있다. 시론집 『한국현대시형태론』(1958), 『시의 이해』(1972), 『의미와 무의미』(1976), 『시의 표정』(1979) 등과 수상집 『빛 속의 그늘』(1976), 『오지 않는 저녁』(1979), 『시인이 되어 나귀를 타고』(1980) 등을 간행하기도 하였다.

1986년 『김춘수 전집』(1권 시, 2권 시론)을 간행하였다. 김춘수의 시 세계는 크게 네 시기로 나누어진다. 첫째 시기는 「꽃」, 「꽃을 위한 서시」 같은 작품들을 중심으로 하는, 이른바 존재에의 탐구를 수행하던 시기로, 이때에는 존재와 언어의 관계가 강조된다. 둘째 시기는 「부두에서」, 「봄바다」 같은 작품들을 중심으로 하는데, 이 시기에는 이른바 서술적 이미지의 세계가 강조된다. 이는 이미지를 위한 이미지, 곧 묘사를 지향하는 세계로, 1950년대 말에서 1960년대 전반까지의 시편들을 통해 표현되고 있다.

한편 이 시기에는 언어유희가 두드러진 「타령조」 같은 시들도 나타난다. 셋째 시기는 「처용단장」 제2부를 중심으로 하여 탈이미지의 세계가 강조된다. 넷째 시기는 1970년대 말부터 1980년대 초까지로 종교 혹은 예술에 대한 성찰이 강조되며, 그후 1990년대 초에는 「처용단장」 제3‧4부에서 포스트모더니즘의 특성을 보여주고 있다.

[해설]

김춘수 시인은 릴케와 꽃과 바다와 이중섭과 처용을 좋아했다.

시에서 역사적이고 현실적인 의미의 두께를 벗겨내려는 ‘무의미 시론’을 주장하기도 했다. 교과서를 비롯해 여느 시 모음집에서도 빠지지 않는 시가 ‘꽃’이며 사람들은 그를 ‘꽃의 시인’이라 부르기도 한다. 1

952년에 발표된 ‘꽃’을 처음 읽은 건 사춘기의 꽃무늬 책받침에서였다. ‘그’가 ‘너’로 되기, ‘나’와 ‘너’로 관계 맺기, 서로에게 ‘무엇’이 되기, 그것이 곧 이름을 불러준다는 것이구나 했다. 그러니까 사랑한다는 것이구나 했다.

이름을 부른다는 게 존재의 의미를 인식하는 것이며, 이름이야말로 인식의 근본 조건이라는 걸 알게 된 건 대학에 와서였다. 존재하는 것들에 꼭 맞는 이름을 붙여주는 행위가 시 쓰기에 다름 아니라는 것도. 백일 내내 핀다는 백일홍은 예외로 치자. 천 년에 한 번 핀다는 우담바라의 꽃도 논외로 치자. 꽃이 피어 있는 날을 5일쯤이라 치면, 꽃나무에게 꽃인 시간은 365일 중 고작 5일인 셈. 인간의 평균 수명을 70년으로 치면, 우리 생에서 꽃핀 기간은 단 1년? 꽃은 인생이 아름답되 짧고, 고독하기에 연대해야 한다는 걸 깨닫게 한다.

내가 그의 이름을 불러주고 그가 나의 이름을 불러주면, 서로에게 꽃으로 피면, 서로를 껴안는 이유일 것이다. 그러나 늦게 부르는 이름도 있고 빨리 부르는 이름도 있다. 내 꽃임에도 내가 부르기 전에 불려지기도 하고, 네 꽃임에도 기어코 네가 부르지 않기도 한다. 빛깔과 향기에 알맞은 이름을 부르는 것의 운명적 호명(呼名)이여!

‘하나의 몸짓’에서, 잊혀지지 않는 ‘하나의 눈짓’이 되는 것의 신비로움이여! 내가 본 가장 아름다운 꽃은 나를 보는 너의 눈부처 속 꽃이었으나, 내가 본 가장 무서운 꽃은 나를 등진 너의 눈부처 속 꽃이었다. 세계일화(世界一花)랬거니, 어제도 오늘도 내일도 세계는 한 꽃이다. 만화방창(萬化方暢)이랬거니, 어제도 오늘도 내일도 세계는 꽃 천지다. 꽃이 피기 전의 정적, 이제 곧 새로운 꽃이 필 것이다. 불러라, 꽃!

(참고문헌)

-일간『현대시 100년 시인 100명이 추천한 애송詩 100/5』(조선일보 연재, 2008)