애창시(65)

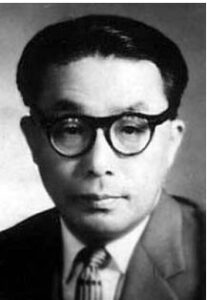

생명의 서(書)(1939) 유치환(1908 ~ 1967)

나의 지식이 독한 회의(懷疑)를

구(救)하지 못하고

내 또한 삶의 애증을 다 짐지지 못하여

병든 나무처럼 생명이 부대낄 때

저 머나먼 아라비아의

사막으로 나는 가자

거기는 한 번 뜬 백일(白日)이

불사신같이 작렬하고

일체가 모래 속에 사멸한

영겁(永劫)의 허적(虛寂)에

오직 알라의 신(神)만이

밤마다 고민하고 방황하는

열사(熱沙)의 끝

그 열렬한 고독 가운데

옷자락을 나부끼고 호올로 서면

운명처럼 반드시

‘나‘와 ‘대면(對面)케 될지니

하여 ‘나‘란 나의 생명이란

그 원시의 본연한 자태를

다시 배우지 못하거든

차라리 나는 어느 사구(砂丘)에

회한 없는 백골을 쪼이리라

(시인 유치환)

청마(靑馬) 유치환(柳致環, 1908~1967)

청마는 통영에서 태어나고 자랐다. 청마의 「우편국에서」라는 시는 아마도 통영에 있는 한 작은 우체국에서 비롯된 시일 것이다.

누군가를 기다리는 사람은 그 기다림 때문에 행복하다. 우체국의 유리문이 여닫힐 때마다 파란 하늘과 함께 갯비린내가 밀려왔다. 아마도 시인은 거기에 와서 누군가에게 보내는 편지를 부치고 한참 동안 앉아 있다 돌아갔는지도 모른다. 시인은 살아있는 동안에 많은 여인을 연모했고, 그 쉬지 않는 연모의 과정에서 시를 길어냈다. 청마는 어느 글에선가 “나의 생애에 있어서 이 애정의 대상이 그 후 몇 번 바뀌었습니다. 이 같은 절도 없는 애정의 방황은 나의 커다란 허물이 아닐 수 없습니다”라고 자성의 빛을 비추기도 했지만, 여인들이란 시인에게 “항상 얻지 못할 영혼의 어떤 갈구의 응답인 존재”였던 것이다.

청마의 가장 널리 알려진 연모의 대상은 시조시인 이영도이다. 청마는 1946년께 이윤수 시인 등과 함께 <죽순(竹筍)>동인을 했다. 대구 서문로에서 명금당이라는 시계점을 내고 있던 이윤수는 1946년 5월 1일 자로 해방 이후 최초의 시동인지인 <죽순> 창간호가 나오자 점포 앞에 ‘죽순시인구락부’라는 간판을 내걸었다. 그해 11월이 다 저물 무렵 명금당에 나타난 청마는 동인들과 사나흘 같이 지내다 집으로 돌아갔다. 청마가 이영도를 처음 만난 것도 바로 <죽순> 동인을 통해서이다.

당시 통영여중의 교사로 있던 이영도는 결핵으로 남편을 잃고 혼자였다. 청마는 이영도를 향해 쉬지 않고 편지를 보내고, 숱한 연모의 시를 썼다. 청마의 이영도에 대한 사랑은 매우 고통스러운 사랑이었다. “쉬이 잊으리라 / 그러나 쉬이 잊히지 않으리라” 그들은 같이 있을 수 없었다. 그의 가슴속에 남아 있는 “연정의 조각”은 가슴을 저미는 쓰라림으로 그를 찔렀다. “지워도 지워지지 않는 마음의 어룽”은 마침내 다음과 같은 명편의 시를 낳기도 했다.

사람들은 청마 유치환을 깃발의 시인으로 기억한다. 남성적 준열한 삶의 의지를 실어 나르는 그의 시들은 한과 애상, 그리고 여성적 비극의 정조로 물들여져 있는 한국현대시의 맥락으로부터 멀리 벗어나 있다. 청마는 “나는 시인이 아닙니다. 만약 나를 시인으로 친다면 그것은 분류학자(分類學者)의 독단과 취미에 맡길 수밖에 없지요. 어찌 사슴이 초식동물이 되려고 애써 풀잎을 씹고 있겠습니까?”라고 두 번째 시집 [생명의 서]의 <서문>에서 썼다. 그의 목소리는 높고 준열하다.

유치환은 1908년 한의(韓醫)였던 유준수(柳焌秀)의 8남매 중 차남으로 태어났다. 장남은 극작가인 유치진이다. 유치환은 외가에서 태어나 11세 때까지 서당을 다니며 한문을 배웠다. 어린 시절의 그는 말이 통 없는 소년이었다. 학교의 종이 울리더라도 뛰어가는 법이 없이 조용히 운동장을 가로질러 교실로 걸어 들어갔다. 그가 통영보통학교 4학년을 마치고 일본으로 건너가 도요야마(豊山) 중학교에 입학한 것은 1922년이다. 그의 형 유치진은 3학년에 재학 중이었다. 그의 내성적 성격은 중학교 시절 더욱 심화하였다. 일본인 친구들을 사귀는 대신에 그는 혼자 책을 읽고 무언가를 쓰는 일에 열중했다. 도일한 이듬해 관동대지진을 맞이했고, 그때 잔학한 일본인에 의해 무고한 한국인이 무참하게 학살되는 것을 목격했다. 그는 주일학교에서 만난 소녀에게 매일같이 신문을 보냈다. 그 소녀가 바로 권재순이다. 도요야마중학 4학년 때 부친의 사업이 기울자 그는 귀국하여 동래고보 5학년에 편입한다.

1928년 연희전문을 중퇴하고 진명유치원의 보모로 있던 한 살 연하의 권재순과 결혼한다. 그 당시로는 드문 신식 결혼식이었다. 이때 결혼식에 신랑신부 앞에 꽃바구니를 들고 서 있는 어린아이 중의 하나가 훗날 시인이 된 김춘수이다. 그는 일본의 아나키스트들과 정지용의 시에 깊은 영향을 받으며 본격적으로 시를 쓰기 시작한다.

청마는 1931년 <문예월간>에 ‘정적(靜寂)’이라는 시를 발표함으로써 문단에 나온다. 이때 청마는 비슷한 또래의 통영의 문학청년들과 어울려 다니며 술을 마시곤 했다. 그의 장래를 불안하게 생각하던 아내는 시아버지와 청마를 설득하여 거처를 평양으로 옮긴다. . 청마는 평양에서 사진관을 경영했으나 여의치 않자 이내 걷어치우고 시작(詩作)에만 전념한다. 그의 아내는 청마에게 평양의 신학교 진학을 권유했으나 그는 자신과는 맞지 않는다고 거절했다. 다시 거처를 부산으로 옮긴 것은 1934년이고, 부산화신연쇄점에 근무한다.

청마의 첫 시집 [청마시초]가 나온 것은 1939년이다. 이 시집은 김소운의 주선으로 화가 구본웅(具本雄)의 부친이 경영하던 인쇄소 창문사(彰文社)에서 찍어냈는데, 시집 표지에는 <청색지사(靑色紙社)>라는 출판사 이름이 찍혀 있다. 시집의 제호는 김소운의 의견을 따른 것이고, 시집의 본문 용지는 파지를 이용했다.

청마 유치환이 농장 경영을 하겠다고 가족을 이끌고 북만주로 떠난 것은 1940년 봄의 일이다. 태평양전쟁이 막바지로 치닫는 때여서 너나 할 것 없이 궁핍했던 시절이다. 하얼빈에서도 마차로 하루 길을 더 들어가야 하는 연수현(煙首縣)이라는 곳이다. 사람의 왕래가 잦은 그 소도시의 네거리에는 효수당한 비적(匪賊)의 머리가 높이 걸려 있었다. 그것은 오래 걸려 있었는지 말라서 소년의 얼굴처럼 작고 검푸렀다. 흑룡강(헤이룽강)에서부터 불어온 황량한 바람이 그 비적의 마른 얼굴을 쓰다듬고 지나갔다. 그곳에 가형(家兄)인 동랑 유치진이 개간한 땅이 있었는데, 청마는 그것을 관리하고 개발하는 일을 했다.

이듬해 자금 융통이 필요했던 청마는 귀국했지만 빈손으로 돌아갈 수밖에 없었다. 겨울이었다. 영하로 떨어진 날씨는 베일 듯 추웠고, 대기를 부옇게 지우며 흰 눈이 펄펄 내리고 있었다. 그로부터 일 년 뒤에 청마는 어린 아들을 잃었다. 땅이 얼어 삽이 들어가지 않았다. 아이는 허허벌판 밭두렁에 묻을 수밖에 없었다. 흥안령 가까운 북만주의 광막한 벌판이었다. 그것은 시인의 말대로 “암담한 진창에 갇힌 철벽같은 절망의 광야!”였다.

청마는 해방 직전인 1945년 6월 돌연 고향 통영으로 귀향하는데, 그것은 아내 권재순의 강권 때문이다. 아내는 꿈마다 할아버지가 나타나 고향으로 돌아오라고 손짓을 한다고 남편을 채근했다. 그들이 귀국하고 두 달 뒤에 해방되었다. 당시 문학청년이었던 김춘수는 친구와 함께 고향의 대시인을 방문했다. 점심 무렵이었는데, 청마는 ‘유(柳)약국집’ 마루에 혼자 앉아 파쌈을 안주 삼아 막걸리를 마시고 있었다. 막걸리를 한 사발 들이켜고는 파쌈을 고추장에 찍어 입에 연방 집어넣고 있었다. 결벽증이 있던 문학청년의 눈에 청마의 모습은 너무나 ‘세속적’으로 비쳐 실망감이 컸지만 그것을 겉으로 내색하지는 않았다.

김춘수가 청마를 방문하고 난 뒤 얼마 지나지 않은 9월 15일 ‘통영문화협회’가 결성되었다. 청마가 대표가 되고 윤이상, 전혁림, 김춘수 등이 간사를 맡았다. 문맹자를 위한 한글강습, 시민상식 강좌, 농촌 계몽연극 공연 등을 하는 계몽적인 예술운동단체였다.

청마는 교육계에 오래 몸담고 있었다. 1954년에 안의중학교에서 교장을 지냈고, 그 뒤로 경주중고등학교, 경주여중고, 대구여고, 경남여고 등의 교장을 지냈다. 자유당 말기였던 1959년에는 자유당의 정책에 잘 따르지 않던 청마는 한때 미움을 사서 교장직에서 쫓겨나기도 했다. 하지만 청마는 학생들로부터 단단한 신임과 함께 인기가 높았던 교장이었다. 전근 발령이 날 때마다 재직하고 있던 학교의 학생들이 유임 데모를 벌이곤 했다.

그 뒤 청마는 경북대학교 문리대에 자리를 얻어 시론을 강의했다. 청마는 향촌동에 있던 백구세탁소 2층에 세 들어 살았다. 추운 겨울이면 방안에 있던 잉크병이 얼기도 했다. 이때 경북대 의대를 나온 문학청년 허만하(許萬夏)는 혼자 청마를 흠모하며 시를 쓰고 있었다. 1960년 이른 봄 허만하는 대구 경북여고 부근 육군 관사촌에서 멀지 않은 곳에 있던 청마의 집을 방문했다. 청마는 자유당 정권에 의해 실직 상태였고, 한쪽 다리는 신경통으로 바깥출입이 자유롭지 못했던 시기이다.

청마는 죽기 십여 년 전에 이런 심상치 않은 글을 남겼다. 마치 시인 자신의 죽음에 대한 예언과 같은 글이다. 시인의 직관은 날카로워서 때로는 다가올 미래를 꿰뚫어 보기도 하는 것이다.

그날은 고교 후기 입시날이었다. 부산남여상 교장으로 있던 청마는 학교 일을 마치고 예총 일로 몇몇 문인을 만났다. 그들과 어울려 몇 군데 술집을 들렀다. 청마는 고혈압 때문에 술 대신에 사이다를 마셨다. 술값을 치르고 집으로 돌아가던 청마는 부산의 좌천동 앞길에서 버스에서 내려 길을 건너다가 한 시내버스에 치였다. 밤 9시 30분경이었다. 버스에 치인 청마는 부산대학 부속병원으로 옮기는 도중 절명했다. 유독 천년고도 경주를 사랑해서 주말이면 술집들이 늘어서 있던 ‘쪽샘’을 거쳐 반월성이나 남산 기슭을 자주 거닐다가 돌아가던 청마는 그렇게 떠나갔다. “경주 남산 기슭에 초간 삼간 짓고 할망구와 단둘이 살다가 뼈를 묻겠다”던 시인은 끝내 그 약속을 지키지 못했다. 청마는 부산시 서구 하단동의 산록에 묻혔다.

(해설)

유치환(1908~1967) 시인의 작품 가운데 애송시 후보를 꼽으라면, “사랑하는 것은/ 사랑을 받느니보다 행복하나니라./ 오늘도 나는 너에게 편지를 쓰나니/ 그리운 이여, 그러면 안녕!/ 설령 이것이 이 세상 마지막 인사가 될지라도/ 사랑하였으므로 나는 진정 행복하였네라.”는 시 ‘행복‘을 떠올릴 독자도 있겠다. 오늘도 나는 너에게 편지를 쓰나니‘라는 구절은 우리에게 친숙하다. 그는 편지의 고수(高手)였다. 일본 유학시절, 주일학교에서 만난 소녀에게 매일같이 편지를 쓰기 시작했다. 후일 그 소녀와의 결혼식 때 들러리를 섰던 화동(花童)이 먼 훗날 ‘꽃‘의 시인으로 유명해진 김춘수였다. 시조 시인 이영도에게 보냈던 편지들은 책으로 묶이기도 했다. “파도야 어쩌란 말이냐/ 파도야 어쩌란 말이냐/ 임은 뭍같이 까딱 않는데/ 파도야 어쩌란 말이냐/ 날 어쩌란 말이냐“나, “바람 센 오늘은 더욱 더 그리워/ 진종일 헛되이 나의 마음은/ 공중의 깃발처럼 울고만 있나니/ 오오, 너는 어드메 꽃같이 숨었느냐“(‘그리움‘)와 같은 절절한 연시들은 바로 사랑의 편지에서 비롯되었으리라.

그러나 이런 ‘사랑의 시인‘과는 사뭇 다른, ‘의지의 시인‘ ‘허무의 시인‘의 면모가 유치환의 진면목에 더 가깝다. 형이상학적인 역설을 근간으로 하는 ‘생명의 서‘는 유치환 시 정신의 정수를 보여준다. 생명이 부대끼는 병든 상태에서 무생명의 공간, 바로 ‘저 머나먼 아라비아의 사막‘을 찾아간다는 것 자체가 역설이다. 사멸·영겁·허적 등의 관념적 시어가 사막의 무생명성을 강조한다. 또한 열사의 끝 그 ‘영겁의 허적‘ 속에 ‘호올로‘ 맞는 고독이 열렬하다는 것, 생명 그 ‘원시의 본연한 자태‘를 ‘회한 없는 백골‘이 될 때까지 배우겠다는 것에서도 생명에의 역설은 두드러진다. 모든 생명의 본연은 무(無)다. 생명의 시작은 죽음의 끝과 이어져 있다. 그러기에 사멸의 땅 사막에서 근원적 생명을 배우려는 것이리라.

대낮의 태양이 이글거리고 영겁의 시간이 층층이 새겨진 사막의 적막, 그 열렬한 고독 한가운데서 영원한 생명에의 충동이 샘솟는 단독자(單獨者)가 있다. 물 한 줄기 찾을 수 없는 사멸의 사막 끝을 생명에의 의지를 등에 지고 낙타처럼 묵묵히 걸어가고 있다. 그러기에 생명의 ‘서(書)’에는 생명이 충만한 삶의 서(序)와 서(誓)뿐만 아니라 경전의 의미까지도 담고 있다. 그의 시는 형이상학적 전통이 희박한 우리 현대시사에서, 드물게도 인간의 의지 혹은 정신적 높이의 한 정점을 보여주고 있다. 그를 ‘생명파 시인‘이라 부르는 까닭이고 ‘사막‘ 하면 그의 시가 떠오르는 까닭이다.

(참고문헌)

[네이버 지식백과] 유치환 [柳致環] – “이것은 소리 없는 아우성” 그 깃발의 시인 (나는 문학이다, 2009. 9. 9., 나무이야기)

–일간『한국 현대시 100년 시인 100명이 추천한 애송시 100/65』(조선일보 연재, 2008)

*현대시 100년 시인 100명이 추천한 애송시에는 연 구분이 다르다.

홈 >이슈포커스 >navi.print(CatID); ‘애송詩’ 100편

편집인(편집부 2000hansol@hanmail.net)