애창시(67)

칼로 사과를 먹다(1994) 황인숙(1958~ )

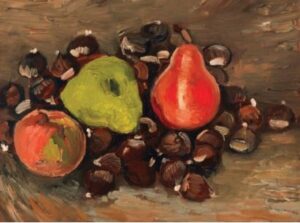

사과 껍질의 붉은 끈이

구불구불 길어진다.

사과즙이 손끝에서

손목으로 흘러내린다.

향긋한 사과 내음이 기어든다.

나는 깎은 사과를

접시 위에서 조각낸 다음

무심히 칼끝으로

한 조각 찍어 올려 입에 넣는다.

“그러지 마. 칼로 음식을 먹으면

가슴 아픈 일을 당한대.”

언니는 말했었다.

세상에는

칼로 무엇을 먹이는

사람 또한 있겠지.

(그 또한 가슴이 아프겠지)

칼로 사과를 먹으면서

언니의 말이 떠오르고

내가 칼로 무엇을 먹인

사람들이 떠오르고

아아, 그때 나,

왜 그랬을까……

나는 계속

칼로 사과를 찍어 먹는다.

젊다는 건,

아직 가슴 아플

많은 일이 남아 있다는 건데.

그걸 아직

두려워한다는 건데.

(약력)

출생 – 1958년 12월 21일

출생지 – 서울

황인숙(黃仁淑, 1958~ )은 가볍고 재기발랄한 상상력을 가진 시인이다. 그녀는 용수철처럼 튀어 오르는 가볍고 발랄한 언어들로 세계를 자유롭게 유영하는 억압 없는 영혼을 그려낸다. 천진스런 몰입의 기쁨을 노래하던 초기 시들에 비해 이즈음의 시들은 삶의 무거움과 고통을 노래하는 시들이 부쩍 많아졌다.

첫 시집 『새는 하늘을 자유롭게 풀어놓고』(1988)에 나오는, “얏호, 함성을 지르며 / 자유의 섬뜩한 덫을 끌며 / 팅! 팅! 팅! / 시퍼런 용수철을 / 튕”(「새는 하늘을 자유롭게 풀어놓고」)기며 하늘로 솟구치는 새에 비해 최근 시집 『나의 침울한 소중한 이여』(1998)의 “화석 같은 머리통에 / 매달린 몸통의 막막함”(「조그만 회색의 유리창」)은 얼마나 무거운가. 시인을 쉽게 매혹하던 가벼운 이미지들은 삶의 고단함에 대한 인식이 깃들면서 차츰 무거워지기 시작한다.

황인숙은 서울에서 태어나고 서울예술대학 문예창작과를 졸업했다. 1984년 <경향신문> 신춘문예에 「나는 고양이로 태어나리라」는 시가 당선되어 문단에 나온다. 지금까지 『새는 하늘을 자유롭게 풀어놓고』에 이어 네 권의 시집을 펴내고, 1999년에 ‘동서문학상’을 수상한다.

시인의 문단 등단작인 「나는 고양이로 태어나리라」는 그 억압 없는 영혼의 날렵함을 그대로 드러내 보여주는 시다. 야생의 생동감을 머금은 ‘고양이’는 차라리 날개가 달리지 않은 새처럼 세계를 자유롭게 유영한다.

황인숙은 바람의 요정처럼 가볍디 가벼운 영혼을 가졌다. 노쇠와 죽음, 그리고 실존의 고달픔은 삶을 무겁게 하는 것들이다. 그러나, 황인숙은 도무지 그런 무거움을 모르는 것만 같다. “아아 남자들은 모르리 / 벌판을 뒤흔드는 / 저 바람 속에 뛰어들면 / 가슴 위까지 치솟아오르네 / 스커트 자락의 상쾌!”(「바람 부는 날이면」) 같은 시구가 보여주는, 공중으로 가볍게 치솟아 오르는 스커트 자락의 그 가벼운 일탈의 도약은 아무나 붙잡아내는 것이 아니다.

하지만 두 번째 시집 『슬픔이 나를 깨운다』(1990), 『우리는 철새처럼 만났다』(1994) 등에 오면 “생동적인 경쾌함과 활성의 이미지에 점차 존재론적인 슬픔과 어둠의 하강적인 이미지”(홍용희)가 서서히 스며든다. 물론 최근 시집에서 “이것은 순수한 현재. / 가득 차오르는 / 이것은 순수한 현재의 입김, 시선의 집중포화, 거침없는 손길. / 흠뻑 고용하고 흠뻑 눈부신 / 네 꿈속에 깃든 나의 꿈.”(「흰눈내리는 밤」)과 같은 ‘무게’가 일체 없는 순수 가벼움의 매혹을 보여주는 시구가 없는 것은 아니지만, 전반적으로 발뒤꿈치를 가볍게 들고 공중으로 공중으로만 날아오르던 시인이 선호하던 이미지들은 그 무거움 때문에 땅으로 추락한다. 그 땅에는 현실의 삶과 불화하며, “데그럭거리는” 무거운 영혼이 있다.

시인은 이제 직설적으로 말해버린다, “내 삶은 비천하다. / 아무리 비천해도 고통스럽다.”(「아무 불도 켜지 않는다」)라고. 그 목소리에는 비루하고 너절한 삶을 향한 자조와 회한과 비아냥이 섞여 있다. 시인은 거기서 한 걸음 더 나아가 “나를 두들겨, 깨뜨려, / 내 안의 날 것을, 아직 그런 것이 있다면, / 깨워다오. / 이 허위의 삶을 / 쪼고, 쪼고, 물어뜯어다오.”(「열이 활활 나는 삶의 손바닥으로」)라고 말한다.

(해설)

황인숙 시인은 좀체 변하지 않는 사람이다. 사는 방식도, 취향도, 생각도, 표정도, 말투도, 심지어 헤어스타일까지도. 황 시인의 절친한 후배 장석남 시인은 사석에서 이렇게 얘기한 적 있다. 10년이 지나고, 20년이 지나도, 이제 30년이 지나가는데도 정말 안 변하는 사람이 황인숙 선배라고, 그쯤이면 도(道)의 경지라고. 새들은 변하지 않는다, 늙지 않는다. 말하자면 그는 ‘새‘과다. ‘하늘을 자유롭게 풀어놓는‘ 새처럼, 그는 명실상부한 ‘프리랜서‘로 30여 년을 자유롭게 살고 있다. 글을 쓰며(맛깔스런 그의 산문은 이미 정평이 나 있다) 세든 집에서 혼자 산다. 책과 음악과 식도락과 고양이(들)와 그의 단짝 벗들과 더불어 산다. “마감 닥친 쪽글을 쓰느라 낑낑거리며/ 잡문 없는 세상에서 살고 싶다! 부르짖는/ 가난하고 게으른 시인이/ 그 동네에도 살고 있을 것이다“(‘파두―비바, 알파마!’)

타인에게 칼을 건넬 때는 반드시 칼등을 잡고 칼날이 자신에게 향하도록 건네는 것이 예의다. 이사 갈 때 칼을 버리고 가면 그 집과의 인연을 끊고 가는 것이고, 부엌에 칼을 아무렇게나 놓으면 가족이 다치거나 돈이 모이지 않는다고 한다. 칼(날)이 날카롭기 때문에 이런 금기들이 생겨났을 것이다. ‘칼로 음식을 먹으면 가슴 아픈 일을 당한다‘는 금기도 마찬가지다. 예전에도 칼로 사과를 먹다가 언니에게 이 금기의 말을 들은 적이 있건만, 지금도 여전히 시인은 사과껍질을 깎던 칼로 사과를 찍어 먹는다. 칼로 사과를 먹으며 누군가에게 칼로 사과를 먹였던 일을 떠올린다.

이 시의 맛을 깊게 하는 건 마지막 연이다. “젊다는 건, 아직 가슴 아플, 많은 일이 남아 있다는 건데. 그걸 아직, 두려워한다는 건데.” 오래 되짚어 보게 하는 구절이다. 젊지 않은데도, 여전히 가슴 아플, 많은 일이 줄지 않는 걸 보면 칼로 사과를 너무 많이 먹었나 보다. 칼로 주는 사과를 너무 많이 받아 먹었나 보다. 칼로 먹고 칼로 먹였던 게 비단 사과뿐이었겠나 싶다. 뭔가를 준다는 게 이렇게 위태로울 때가 있다. 그것이 자기에게든 타인에게든, 그것이 사랑이든 배려든. 젊음이 아름다운 건, 가슴 아플, 많은 일을 두려워하지 않는다는 것이다. 두려워하지 않는 젊음은 그러기에 두려운 대상이다. 황인숙 시인은 여전히 젊고 경쾌하다. 계속 칼로 사과를 콕콕 찍어먹을 수 있을 만큼! 부리로 사과를 콕콕 쪼아먹는 새처럼, 아니 그의 시처럼.

(참고문헌)

[네이버 지식백과] 황인숙 [黃仁淑] – 현실과 불화하며 데그럭거리는 영혼 (나는 문학이다, 2009. 9. 9., 나무이야기)

–일간『한국 현대시 100년 시인 100명이 추천한 애송시 100/67』(조선일보 연재, 2008)

편집인(편집부 2000hansol@hanmail.net)