애창시(69)

농무(1973) 신경림(1936~ )

징이 울린다 막이 내렸다

오동나무에 전등이 매어달린 가설 무대

구경꾼이 돌아가고 난 텅빈 운동장

우리는 분이 얼룩진 얼굴로

학교 앞 소주집에 몰려 술을 마신다

답답하고 고달프게 사는 것이 원통하다

꽹과리를 앞장세워 장거리로 나서면

따라붙어 악을 쓰는 건 쪼무래기들뿐

처녀애들은 기름집 담벽에 붙어서서

철없이 킬킬대는구나

보름달은 밝아 어떤 녀석은

꺽정이처럼 울부짖고 또 어떤 녀석은

서림이처럼 해해대지만 이까짓

산구석에 처박혀 발버둥친들 무엇하랴

비료값도 안 나오는 농사 따위야

아예 여편네에게나 맡겨두고

쇠전을 거쳐 도수장 앞에 와 돌 때

우리는 점점 신명이 난다

한 다리를 들고 날나리를 불거나

고갯짓을 하고 어깨를 흔들거나

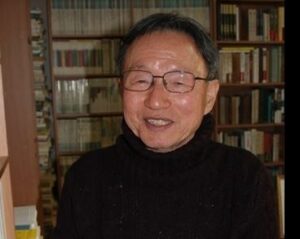

(약력) (1936. 4. 6. ~ )

1936년 4월 6일 충북 충주 출생. 동국대 영문과를 졸업했고, 1955년 『문학예술』에 「갈대」, 「묘비」 등이 추천되어 등단했다.

이후 계속 침묵하다 1965년에 다시 작품활동을 시작했다. 1973년 첫 시집『농무』를 간행했고, 평론집 『한국 현대시의 이해』 등을 간행했다. 1974년 시집 『농무』로 만해문학상을 수상했고, 1981년 한국문학작가상, 1990년 이산문학상을 수상했다. 시집으로 『농무』(1973), 『새재』(1979), 『달 넘세』(1985), 『민요기행 1』(1985), 『남한강』(1987), 『가난한 사랑노래』(1988), 『민요기행 2』(1989), 『길』(1990), 『갈대』(1996), 『어머니와 할머니의 실루엣』(1999) 등이 있고, 평론집에 『한국 현대시의 이해』(1981), 『삶의 진실과 시적 진실』(1983), 『우리 시의 이해』(1986) 등이 있다.

신경림의 등단 작품인 「갈대」, 「묘비」 등은 대상을 농민으로 한정하지 않고 인간 삶의 보편적인 쓸쓸함과 고적함을 주된 분위기로 하고 있다. 첫 시집인 『농무』 이후 신경림의 시는 농민의 삶의 현장을 그린 시로 일관되어 있지만, 등단 초기의 서정성은 그대로 유지되고 있다. 그의 시는 농민의 고달픔을 다루면서도 항상 따뜻하고 잔잔한 감정을 바탕으로 하고 있어 감동을 준다. 그의 시는 여타의 노동시에 비해 강력한 울분이나 격렬한 항의, 개혁의 의지 등은 상대적으로 작은 편이다. 이러한 특징은 신경림 시의 장점이자 한계로 지적되기도 하지만, 중간층의 독자를 확보하는 가장 큰 요인이기도 하다.

『새재』 이후에 쓰여진 『민요기행』, 『남한강』, 『길』 등의 시집은 우리 것에 대한 시인의 애정을 보여주는 작품으로서, 우리 민요와 지리 등을 소재로 하고 있다. 특히 장시집인 『남한강』은 농민을 주인공으로 내세워 우리 역사를 바라보고자 한 시도로서, 서사적인 스케일을 보여주는 방대한 작품이다. 시집으로 『농무』(1973), 『새재』(1979), 『새벽을 기다리며』(1985), 『달넘세』(1986), 『씻김굿』(1987), 『우리들의 북』(1988), 『가난한 사랑노래』(1988), 『남한강』(1989), 『쓰러진 자의 꿈』(1993), 『우리들의 복』(1989), 『저 푸른 자유의 하늘』(1989), 『갈대』(1996), 『어머니와 할머니의 실루엣』(1998), 『목계장터』(1999), 『뿔』(2002), 『낙타』(2008) 등이 있다.

(학력사항)

동국대학교 – 영어영문학 학사

(수상내역)

1974년 작품명 ‘농무‘ – 시집 농무로 만해문학상을 수상

1981년 한국문학작가상

1990년 이산문학상

(작품목록)

농무, 문학과 민중, 새재, 새벽을 기다리며, 달넘세, 남한강

씻김굿, 가난한 사랑노래, 우리들의 북, 저 푸른 자유의 하늘

쓰러진 자의 꿈, 갈대, 어머니와 할머니의 실루엣, 목계장터

떠도는 자의 노래, 파장

(해설)

‘우리‘라는 말은 참 오묘하다. ‘우리‘라는 말에는 내가 들어있고 네가 들어있다. ‘지금–여기‘라는 울 안에는 ‘너‘ 하나를 비롯해 무한한 ‘너‘들이 어깨를 맞대고 있다. 그 ‘안‘에는 널따란 품 같은 수평적 친밀함은 있지만 수직적 높낮이는 없고, ‘한솥밥‘이라는 공모와 공유와 공감의 연대가 자리잡고 있다. 그래서일까. 우리가 우리를 우리라고 부를 때 뜨끈뜨끈한 끈기가 우리의 어깨를 감싸곤 한다. 신경림(72) 시인은 ‘우리‘라는 시어를 우리의 시와 현실 속에 말뚝처럼 세워놓았다.

긴급조치가 발령되기 시작했던 1974년, 창작과비평사에서 출간된 시집 ≪농무≫는 ‘우리‘ 현실의 사실주의적 묘사 하나만으로도 크나큰 시적 발견이었다. 이를테면 “못난 놈들은 서로 얼굴만 봐도 흥겹다/ 이발소 앞에 서서 참외를 깎고/ 목로에 앉아 막걸리를 들이키면/ 모두들 한결같이 친구 같은 얼굴들” (<파장(罷場)>)이라며 민중의 삶과 민중들의 연대감을 살갑게 담아내곤 했다. 혹은 “우리의 슬픔을 아는 것은 우리뿐/ (……)/ 우리의/ 괴로움을 아는 것은 우리뿐“(<겨울밤>)이라며 농민들의 애환과 정서를 일체의 수식 없이 단숨에 끌어올리곤 했다. 그리하여 이 시집은 ‘하나의 민중적 경사‘로, 70년대 ‘민중시의 물꼬를 튼‘ 시집으로 평가되었다.

농무는 두렛일을 하며 두레패들과 함께 놀아야 하는 농악과 춤이다. 그러니 본래의 무대는 논두렁이나 밭두렁이어야 마땅하다. 그러나 이 시에서 농무는 운동장의 가설무대에서 분을 바르고 구경꾼들을 위한 볼거리로 전락해 있다. 산업화와 도시화로 비어가고 쇠락해가는 농촌 현실을 단적으로 보여준다. 술과 노름과 빚과 주정과 싸움과 울음만 늘어나는 농촌의 현실이 답답하고 고달프고 원통해서 농사꾼인 ‘우리‘는 소주를 마신다. 술잔이 돌고 술기운 취해서 걸립패의 후예인 ‘우리‘는 보름달 아래 꽹과리를 앞장세워 장거리에 나선다.

소시장을 거쳐 도살장을 돌며, 임꺽정과 그의 배신자 서림이처럼 한패가 되어 놀아보지만, 쪼무래기 처녀애들이나 꼬일 뿐이다. 돌고 돌면서 점점 더해가는 ‘우리‘의 신명에는 술기운과 분노와 원통이 묻어나고, 놀고 놀면서 점점 가벼워진 ‘우리‘의 고갯짓에는 아직 흥과 신바람이 남아있다. 장삼이사(張三李四) 필부필부(匹夫匹婦)인 ‘우리‘의 고단한 삶을 신명 난 가락에 실어, 치고 빠지는 슬픔과 해학의 정조가 일품이다.

(참고문헌)

[네이버 지식백과] 신경림 [申庚林] (한국현대문학대사전, 2004. 2. 25.)

–일간『한국 현대시 100년 시인 100명이 추천한 애송시 100/69』(조선일보 연재, 2008)