애창시(77)

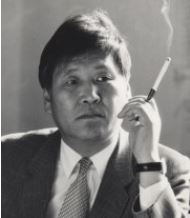

국토서시(國土序詩)(1975) 조태일 (1941 ~ 1999)

발바닥이 다 닳아 새 살이 돋도록 우리는

우리의 땅을 밟을 수밖에 없는 일이다.숨결이 다 타올라 새 숨결이 열리도록 우리는

우리의 하늘 밑을 서성일 수밖에 없는 일이다.야윈 팔다리일망정 한껏 휘저어

슬픔도 기쁨도 한껏 가슴으로 맞대며 우리는

우리의 가락 속을 거닐 수밖에 없는 일이다.

버려진 땅에 돋아난 풀잎 하나에서부터

조용히 발버둥치는 돌멩이 하나에까지

이름도 없이 빈 벌판 빈 하늘에 뿌려진

저 혼에까지 저 숨결에까지 닿도록우리는 우리의 삶을 불 지필 일이다.

우리는 우리의 숨결을 보탤 일이다.

일렁이는 피와 다 닳아진 살결과

허연 뼈까지를 통째로 보탤 일이다.

(시인 정완영)

호는 죽형(竹兄). 1941년 9월 30일 전남 곡성 태생. 1966년 경희대 국문과 및 동 대학원을 졸업하였다.

1969년부터 1970년까지 시 전문잡지 『시인』 주간을 지냈으며, 자유실천문인협의회 회원, 민족문학작가회의 상임이사 등을 역임했다. 제10회 만해문학상, 편운문학상, 전라남도문학상 등을 수상했다. 광주대 문예창작과 교수로 재직 중 지병으로 사망하였다. 1964년 『경향신문』 신춘문예에 시 「아침 선박」이 당선되어 등단하였다. 이듬해 시집 『아침 선박』을 간행하였고, 계속하여 『식칼론』(1970), 『국토』(1975), 『가거도』(1983), 『연가』(1985), 『자유가 시인더러』(1987), 『산 속에서 꽃 속에서』(1991), 『풀잎은 꺾이지 않는다』(1995), 『혼자 타오르고 있었네』(1999) 등을 발간했다.

한편 평론집 『살아있는 시와 고여있는 시』(1981), 『김현승 시 정신 연구』(1998) 등을 간행하기도 했다. 그의 초기 시는 원시적인 삶에 기반을 둔 상상력에 의하여 삶의 순수성을 보여주는 세계상을 그리는 데 집중되어 있다. 그는 삶에 대한 순결성이 철저하게 파괴된 현실 앞에서 진실을 은폐하려는 기도에 당당히 맞서는 태도를 견지하면서 시를 통해 민중적 연대감을 획득하고자 한다. 1970년대 참여시의 한 성과로 주목되었던 연작시 「식칼론」은 삶의 순결성을 유린하는 제도적인 폭력에 맞서서 시인의 자세와 역사의식을 잘 드러내는 작품이다.

여기서 ‘식칼’은 단순한 싸움의 도구로서만이 아니라 끊임없이 자아를 일깨우며 자극하는 무서운 자기 확인의 도구가 된다. 그리고 모두가 서로를 위해 공유할 수 있는 삶의 공통 수단으로서 그 의미가 확대된다. 시집 『국토』(1975)는 분단 현실의 폭력성과 허구성을 고발하는 비판적인 목소리가 충만해 있는데, 이는 분단을 극복하고 남과 북을 아우르는 건강한 민중성에 기반을 둔 새로운 세계에 대한 열망을 보여주고 있다. 시집 『가거도』(1983)에서는 민중적 삶에 대한 새로운 깨달음을 보여주고, 삶의 내적 충일을 통한 역동성을 발견하고자 주력하고 있다.

(학력사항)

~ 1966년 경희대학교 – 국어국문학 학사

경희대학교 대학원

(경력사항)

1969년 ~ 1970년 시인 주간

자유실천문인협의회 회원

민족문학작가회 상임이사

광주대학교 문예창작학 교수

(수상내역)

1964년 작품명 ‘아침 선박‘ – 경향신문 신춘문예에 시 「아침 선박」이 당선

제10회 만해문학상

편운문학상

전라남도문학상

(작품목록)

아침 선박, 식칼론, 국토, 국토 서시, 고여 있는 시와 움직이는 시

가거도, 연가, 별 하나에 사랑, 자유가 시인더러, 산 속에서 꽃 속에서

풀잎은 꺾이지 않는다, 김현승 시정신 연구, 혼자 타오르고 있었네

알기 쉬운 시 창작 강의, 보리밥

(해설)

육척 거구, 고집불통, 임전무퇴, 대의명분의 시인. ‘쑥대머리‘를 부르며 ‘소주에 밥말아 먹던‘ 두주불사(斗酒不辭)의 시인. 국토와 식칼의 시인. 반골에 강골의 광주 시인. 의리와 정(情)의 시인. 조태일(1941~1999) 시인에게 붙여진 수식들이다. 그는 〈국토〉 연작시와 〈식칼론〉 연작시로 1970년대 우리시의 저항성에 일획을 더했다. 사람들은 하나같이 그에 대해 ‘몸도 크지만 마음이 더 큰 사람‘이라고 입을 모은다. 스스로도 “이 조가야, 그 거창한 체구엔/ 노동을 하는 게 썩 어울리는데/ 시를 쓴다니 허허허 우습다, 조가야“(〈석탄·국토 15〉)라고 노래했다.

감옥에 갇힌 후배의 가솔들을 찾아 쌀과 연탄을 사주고, 언제나 제자들 밥부터 챙기는 격의 없는 스승이었다 한다. 술에 취한 야밤에 장독대에 올라가 혀 꼬부라진 소리로 독재자는 물러가라 물러가라 물러가라 삿대질 삼창을 일삼고, 어머니가 돌아가신 뒤에도 어머니의 통장에 다섯 해나 더 용돈을 송금했다고 한다. 그의 대학 은사였던 조병화 시인은 세상을 떠나기 직전, 먼저 간 제자를 추모하며 “조태일은 시인이다 착하고 정직하고 곧고 의리의 시인이다 어린이도 느끼는 시인이다“라는 글을 남겼다. 이념적 지향성은 서로 달랐으되, 스승은 젓갈 행상을 하던 홀어머니 밑에서 공부하는 제자의 형편을 알고 장학금을 받게 해주었고 제자는 두고두고 스승에게 극진했다는 미담도 잘 알려져 있다.

나라 국(國), 흙 토(土)! 국토는 우리 땅이다. 조태일 시인이 노래하듯, 우리의 하늘 밑이고 삶이고, 우리의 가락이고, 우리의 혼이고 숨결이다. 그뿐 아니다. 피와 살과 뼈에 이르는 우리의 온몸 그 자체이다. 그게 있어야 나라도 있고 국가도 있고 민족도 있다. 이 마땅하고 당연한 우리의 땅을 잃어버렸을 때 “빼앗긴 들에도 봄은 오는가“(이상화), “바라건대는 우리에게 우리의 보습대일 땅이 있었더면“(김소월), “나는 갈고 심을 땅이 없음으로 추수(秋收)가 없습니다“(한용운)라고 노래했다. 70년대 조태일에게 국토는 특히 ‘버려진 땅에 돋아난 풀잎‘, ‘조용히 발버둥치는 돌멩이‘, ‘이름도 없이 빈 벌판 빈 하늘에 뿌려진 혼‘으로 상징되는 소외된 민중의 다른 이름이다. 이 땅의 주인인 그들을 위해 ‘일렁이는 피‘, ‘다 닳아진 살결‘, ‘허연 뼈‘까지 보태리라는 시인의 뜨거운 의지가 돌올하다.

“발바닥이 다 닳아 새 살이 돋도록 우리는/ 우리의 땅을 밟을 수밖에 없는 일이다“라고 국토에 대한 숙명적 사랑을 노래했던 시인은, 간암으로 99년 9월 7일, 58세의 나이로 “풀씨가 날아다니다 멈추는 그곳/ 그곳이 나의 고향,/ 그곳에 묻“(〈풀씨〉)혔다. ‘그곳‘이 바로 우리의 국토이고, 오매불망 국토를 노래했던 시인의 유택이 되었다. 그는 28세에 “내가 죽는 날은 99년 9월 9일 이전“(〈간추린 일기〉)이라고 썼다. 미래를 예언한 그의 시참(詩讖)이 서늘하다

(참고문헌)

[네이버 지식백과] 조태일 [趙泰一] (한국현대문학대사전, 2004. 2. 25.)

–일간『한국 현대시 100년 시인 100명이 추천한 애송시 100/77』(조선일보 연재, 2008)

편집인(편집부2000hansol@hanmail.net)