애창시(99)

저문 강에 삽을 씻고(1978) 정희성(1945 ~ )

흐르는 것이 물뿐이랴

우리가 저와 같아서

강변에 나가 삽을 씻으며

거기 슬픔도 퍼다 버린다

일이 끝나 저물어

스스로 깊어가는 강을 보며

쭈그려 앉아 담배나 피우고

나는 돌아갈 뿐이다

삽자루에 맡긴 한 생애가

이렇게 저물고, 저물어서

샛강바닥 썩은 물에

달이 뜨는구나

우리가 저와 같아서

흐르는 물에 삽을 씻고

먹을 것 없는 사람들의 마을로

다시 어두워 돌아가야 한다

(정희성 시인)

(약력)

서울 출생. 서울대학교 문리과대학 국문과를 졸업한 후, 1970년 『동아일보』 신춘문예 시 부문에 당선되어 문단에 등단하였다.

그의 초기시들은 전통적인 것, 신화적인 것에 대한 현대적 인식의 가능성을 시를 통해 점검하고 있으며, 언어의 압축을 꾀하면서 서정성의 진폭을 시험하기도 한다. 이러한 시적 특질은 그의 첫 시집 『답청』(1974)에 잘 드러나 있다. 그가 시적 형식의 자유로움과 감수성의 역동적 요건을 확보하기 시작한 것은 시집 『저문 강에 삽을 씻고』(1978)를 내놓을 무렵부터이다. 이 시집에서는 두 가지의 방향으로 그의 시 정신의 지향이 자리잡혀 가고 있음을 확인할 수 있다. 하나는 시적 진실성에 대한 관심이며 다른 하나는 민중적인 삶에 대한 애착이다.

이 두 가지의 지향은 그의 시가 일상적인 삶의 문제와 현실의 국면에 더 많은 관심을 기울이게 만든 원동력이 된다. 그는 1980년대에 들어서면서 민중적인 삶에 대한 애착과 거기서 확인할 수 있는 삶의 진실성에 대한 깊은 신뢰를 밀도있게 그려내고 있다. 민중의 일상적인 삶에 내재해 있는 건강한 생명력을 포괄적으로 형상화하고 있는 그의 시적 성과는 감정의 절제와 거기서 비롯되는 긴장을 통해 자연스럽게 실현된다. 이러한 정서의 균형과 내면적인 의지의 충일 상태는 그의 시가 성취해 낸 미적 요건이라고 말할 수 있을 것이다. 시집으로는 『답청』(1974), 『저문 강에 삽을 씻고』(1978), 『돌아다보면 문득』(2008) 등이 있다.

(학력사항)

서울대학교 – 국어국문학 학사

(수상내역)

1970년 동아일보 신춘문예 시 부문 당선

(작품목록)

답청

불망기

저문 강에 삽을 씻고

청명

한 그리움이 다른 그리움에게

(해설)

그의 시는 나직하게 절제되어 있으며 민중들의 삶이 자연스럽게 녹아 있다. 쉽게 읽히되 진정하고, 단정하되 뜨겁다. “그는 자신의 시처럼 단정하고 단아하지만 단아한 외형 속에는 강철이 들어 있다“고 했던 신경림 시인의 말처럼, 시와 시인과 시인의 삶이 버성기지 않은, 참 보기 좋은 경우다.

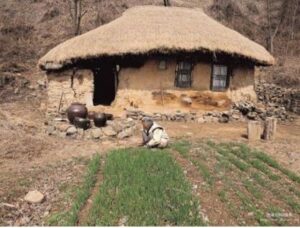

〈저문 강에 삽을 씻고〉는 “눈덮여 얼어붙은 허허 강벌/ 새벽종 울리면 어둠 걷히고/ 난지도 취로사업장 강바닥엔 까마귀떼처럼/ 삽을 든 사람들 뒤덮인다“(〈언 땅을 파며〉)나, “퍼내도 바닥이 흰 서러움/ 하루 벌어 하루 먹는 놈이/ 팔다리만 성해서 무얼 하나/ 공사판엔 며칠째 일도 없는데/ 삽을 들고 북한산을 퍼낼까/ 누구는 소용없는 일이라지만/ 나는 북한산 바닥까지 눈을 퍼낸다“(〈눈을 퍼내며〉) 등의 시와 함께 읽을 때, ‘삽자루에 맡긴 한 생애‘라는 핵심 구절에 대한 이해가 깊어진다.

‘삽‘이라는 한 글자에는 많은 의미와 뉘앙스가 담겨 있다. 파다, 덮다, 뜨다, 퍼담다, 퍼내다 등의 술어를 수반하는 삽질은 자신의 몸을 구부리고 낮춰야 하는 일이다. 한 삽에 한 삽을 더해야 하는 묵묵하고 막막한 일이다. 흙 한 삽, 모래 한 삽, 석탄 한 삽, 시멘트 한 삽이 모여야 밥이 되고 집이 되고 길이 되고 마을이 되고 무덤이 된다. 삽질의 정수(精髓)란 그 우직함과 그 정직함에 있다. 그 정직함을 배반할 때 삽은 무기가 되기도 한다. 농민이든 노동자든, 노동의 본질이 삽질에 있는 것이다.

공자는 냇물을 보며 “흘러가는 것들이 저와 같구나! 밤낮으로 쉬지 않고 흐르는구나!(逝者如斯夫, 不舍晝夜)”라고 했다. 흐르는 것이 물뿐이 아니듯, 저무는 것이 어디 하루뿐이겠는가. 인생도, 세월도 다 그렇게 흐르고 저문다. 흐르다 고이면 썩기도 하고 그 썩은 곳에 말간 달이 뜨기도 한다. 두 번에 걸쳐 반복되고 있는 ‘우리가 저와 같아서‘는 그러한 자연의 섭리를 불운한 삶 그 안쪽으로 순하게 끌어안는 모습이다.

‘저와 같아서‘라는 말에는 수다나 울분이 없다. 하루가 저물듯, 고단한 노동이 저물어 연장을 씻듯, 노동의 비애와 슬픔도 함께 씻어낼 뿐이다. 저물어 가는 삶의 비애와 슬픔도 함께 씻었으리라. 흐르는 것들은, 저물 수 있는 것들은 그러한 정화와 치유의 힘을 간직하고 있다. 해서 이 시를 읽고 나면 어느덧 ‘우리도 저와 같은‘ 마음이 되고 싶은 것이다. 흘러가는 것들이 저와 같으니!

(참고자료)

[네이버 지식백과] 정희성 [鄭喜成] (한국현대문학대사전, 2004. 2. 25.)

―일간『한국 현대시 100년 시인 100명이 추천한 애송시 100편 99』(조선일보 연재, 2008)

(『저문 강에 삽을 씻고』. 창작과비평사. 1978)

―최동호 신범순 정과리 이광호 엮음『문학과지성사 한국문학선집 1900∼2000』 (문학과지성사, 2